हाल ही में केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन के त्वचा के रंग पर की गई एक टिप्पणी ने भारतीय समाज में गहराई तक पैठे रंगभेद और गोरेपन की वरीयता को फिर से उजागर कर दिया है। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि उस सामूहिक मानसिकता का प्रतीक है, जो “गोरा होना सुंदर होना” की रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देती है। इस मामले ने भारत में रंगभेद, जातिगत पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक विरोधाभासों पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

रंगभेद का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ

भारतीय समाज में गोरेपन की प्राथमिकता का इतिहास सदियों पुराना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है, जब अंग्रेजों ने भारतीयों को “काले” और “हीन” बताकर उनमें हीनता की भावना भर दी। वहीं, कुछ का तर्क है कि यह जाति व्यवस्था से जुड़ा है, जहां उच्च जातियों ने अपने को “स्वच्छ और गोरा” और निम्न जातियों को “अशुद्ध और काला” बताया।

आज भी विवाह के लिए गोरी दुल्हन को प्राथमिकता दी जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में “फेयरनेस क्रीम” का बोलबाला है और मीडिया व फिल्मों में गोरे हीरो-हीरोइन ही दिखाए जाते हैं। यह सब एक सामाजिक विकृति को दर्शाता है, जहां काली त्वचा को कमतर आंका जाता है।

दक्षिण भारत में रंगभेद का विरोधाभास

दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर केरल और तमिलनाडु, में अधिकांश आबादी की त्वचा का रंग गहरा है, लेकिन फिल्मों और मीडिया में गोरी हीरोइनों का वर्चस्व है। यह एक विरोधाभास है कि जहां समाज का बड़ा हिस्सा गहरे रंग का है, वहीं सिनेमा और विज्ञापनों में गोरापन ही “सुंदरता का मानक” बना हुआ है। कुछ सवाल उठते हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए :

– मलयालम और तमिल सिनेमा में अधिकतर नायिकाएं उत्तर भारतीय या गोरी दिखने वाली अभिनेत्रियाँ ही क्यों होती हैं?

– साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दक्षिण भारतीय मूल की गहरी रंगत वाली अभिनेत्रियों को कम ही मौका क्यों मिलता है?

– केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में भी “परिमल थम्पी” जैसी गहरी रंग की अभिनेत्रियों को फिल्मों में कम ही क्यों देखा जाता है?

ये सवाल दर्शाते हैं कि दक्षिण भारतीय समाज भी गोरेपन के पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, भले ही वह शिक्षा और सामाजिक न्याय में आगे हो।

भारतीय समाज में गोरेपन की चाहत और कालेपन के प्रति हिकारत

भारतीय समाज में गोरेपन की चाहत और कालेपन के प्रति हिकारत एक गहरी सामाजिक समस्या है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से पनपी है। यह केवल सौंदर्य का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, जातिगत पूर्वाग्रह और औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। इसके निहितार्थ व्यक्तिगत आत्मविश्वास से लेकर सामाजिक संरचना तक को प्रभावित करते हैं।

गोरेपन की चाहत के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण

औपनिवेशिक मानसिकता और गोरी चमड़ी का वर्चस्व

– अंग्रेजों ने भारत में गोरा श्रेष्ठ, काला हीन” का विचार फैलाया।

– मिशनरी स्कूलों और ब्रिटिश प्रशासन में गोरे लोगों को ऊँचा दर्जा दिया गया, जिससे एक हीनता-बोध पैदा हुआ।

– काले भारतीय vs गोरे अंग्रेज का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण समाज में घर कर गया।

जाति व्यवस्था और रंग का संबंध

– उच्च जातियों ने स्वयं को स्वच्छ और गोरा, जबकि निम्न जातियों को अशुद्ध और काला बताया।

– मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में वर्ण-व्यवस्था को रंग से जोड़ा गया, जिससे ब्राह्मणों को गोरा और शूद्रों को काला माना जाने लगा।

– आज भी दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों को उनके रंग के कारण हीन दृष्टि से देखा जाता है।

बाजार और मीडिया का प्रभाव

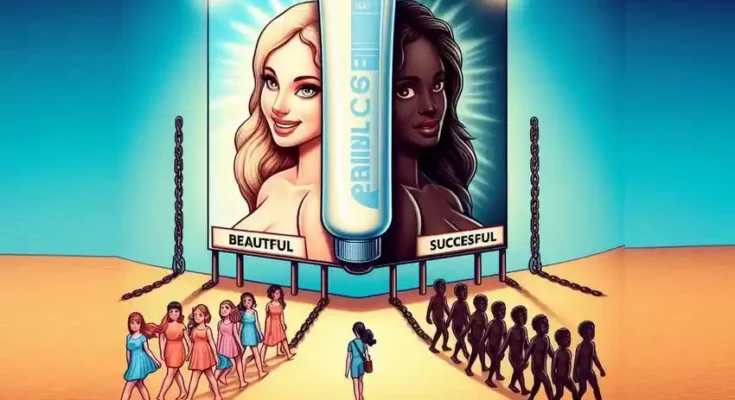

– फिल्मों, विज्ञापनों और मीडिया में गोरी औरतों को सुंदर और सफल” दिखाया जाता है।

– फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों में गोरा होने पर नौकरी, प्यार और सम्मान मिलता है का संदेश दिया जाता है।

– बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में गोरी हीरोइनों को ही प्रमुखता दी जाती है, जबकि गहरी रंगत वाली अभिनेत्रियों को सहायक भूमिकाएँ मिलती हैं।

– कालेपन के प्रति हिकारत के सामाजिक निहितार्थ

व्यक्तिगत आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाना

-काले बच्चों को “कालू”, “कौवा” जैसे ताने सुनने पड़ते हैं।

-शादी-बाजार में गोरी लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है।

-नौकरी के इंटरव्यू में गोरे उम्मीदवारों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है।

सामाजिक भेदभाव और असमानता

– दक्षिण भारत में, जहाँ अधिकांश लोगों की त्वचा गहरी है, वहाँ भी गोरी हीरोइनों को ही प्रमोट किया जाता है।

– फिल्मों में गहरे रंग के पुरुषों को तो हीरो बनाया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह मानक अलग है।

– डार्क स्किन मतलब विलेन या गरीब जैसी स्टीरियोटाइपिंग फिल्मों में आम है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

– आत्म-घृणा (Self-Hatred): कई लोग अपने रंग से नफरत करने लगते हैं।

– ब्लीचिंग और हानिकारक केमिकल्स का उपयोग: फेयरनेस क्रीम्स के चक्कर में त्वचा खराब हो जाती है।

– सामाजिक स्वीकृति की चिंता: काले लोगों को हमेशा “कम आकर्षक” समझा जाता है।

यह किस सामाजिक ताने-बाने का प्रतीक है?

– औपनिवेशिक गुलाम मानसिकता: गोरा होना “सभ्य और उच्च” होने का प्रतीक बन गया है।

– जाति और वर्ग का अदृश्य पदानुक्रम: गोरापन उच्च जाति और अमीरी से जोड़ा जाता है।

– पितृसत्तात्मक सौंदर्य मानक: महिलाओं के लिए गोरा होना अनिवार्य माना जाता है, जबकि पुरुषों के लिए कम सख्त मापदंड हैं।

– पूँजीवादी शोषण: फेयरनेस उद्योग (₹5000 करोड़ से अधिक) लोगों की हीनभावना को मुनाफे में बदलता है।

समाधान: क्या किया जा सकता है?

✔ शिक्षा और जागरूकता: बच्चों को बताना कि हर रंग सुंदर है।

✔ मीडिया और फिल्मों में प्रतिनिधित्व: गहरी रंगत वाले कलाकारों को बराबर मौका देना।

✔ फेयरनेस उत्पादों पर प्रतिबंध: गोरा होना = सफल होना जैसे झूठे प्रचार को रोकना।

✔ सामाजिक आंदोलन: Dark Is Beautiful जैसे अभियानों को बढ़ावा देना।

गोरापन महज एक रंग नहीं, सामाजिक वर्चस्व का प्रतीक

भारतीय समाज में गोरेपन की दीवानगी औपनिवेशिक गुलामी, जातिगत भेदभाव और पूँजीवादी शोषण का मिला-जुला परिणाम है। जब तक हम सुंदरता का मानक बदलकर हर रंग को स्वीकार नहीं करते, तब तक यह पूर्वाग्रह जड़ से खत्म नहीं होगा। असली सुंदरता रंग में नहीं, मन की पवित्रता और आत्मविश्वास में है। शारदा मुरलीधरन के रंग पर की गई टिप्पणी केवल एक व्यक्ति के विचार नहीं, बल्कि समाज की गहरी बीमारी को दर्शाती है। जब तक गोरेपन की मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक भारत वास्तव में प्रगतिशील नहीं बन सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम सुंदरता के नए मानक गढ़ें – जहां हर रंग स्वीकार्य हो, हर रंग सुंदर हो। कुछ स्टीरियोटाइप तोड़ने होंगे जिनमें मीडिया और फिल्मों में विविधता लानी होगी यानि अधिक गहरी रंगत वाले कलाकारों को प्रतिनिधित्व देना होगा। बचपन से ही बच्चों को सिखाना होगा कि रंग सुंदरता का मापदंड नहीं है। फेयरनेस उत्पादों पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। विज्ञापनों में गोरा होने को सफल होने का प्रचार बताना रोका जाए। सामाजिक आंदोलन यानि डार्क इज ब्यूटीफुल जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जाए।